I MESTIERI DEL LEGNO, DELLA PAGLIA E DEL CUOIO

C’era una volta una comunità di persone semplici e laboriose che affrontava la vita quotidiana praticando mestieri ed adottando consuetudini ormai in via di estinzione.

Era una comunità rispettosa dei tempi e delle stagioni che concretizzava un cammino storico ed un patrimonio culturale, mescolando sacro e profano, giovani e vecchi, lavoro e ricorrenze.

Vogliamo raccontare questo mondo attraverso ricordi, memorie e documenti mescolati insieme senza distinzioni precise di tempo e di importanza. È un narrare libero senza vincoli, quasi un filò del passato, che inizia con gheto sentìo.

“EL MARANGON“

Era l’abile artigiano, spesso artista e maestro d’ascia, che realizzava innumerevoli manufatti per le esigenze dell’uomo in tutti i settori della vita : mobili, serramenti, botti e “mestelli”, carri, carretti, oggetti per la casa (taglia-pane, scaldaletti “moneghe”, passeggini per i primi passi dei bambini, ecc.) o per il lavoro dei campi, e quanto altro era necessario come le casse da morto (a Brendola nella bottega di Guido ed Ettore Chiarello si fabbricavano quelle per i poveri pagate dal Comune). Il “marangon” adoperava tutti i tipi di legno, dai più teneri ai più resistenti, a seconda degli oggetti che doveva realizzare.

Il suo lavoro era metodico, sudato, fatto a mano, eseguito di solito su commissione nel proprio laboratorio o talora direttamente a casa del committente. Egli indossava un camice sempre imbiancato di polvere, che odorava di resina.

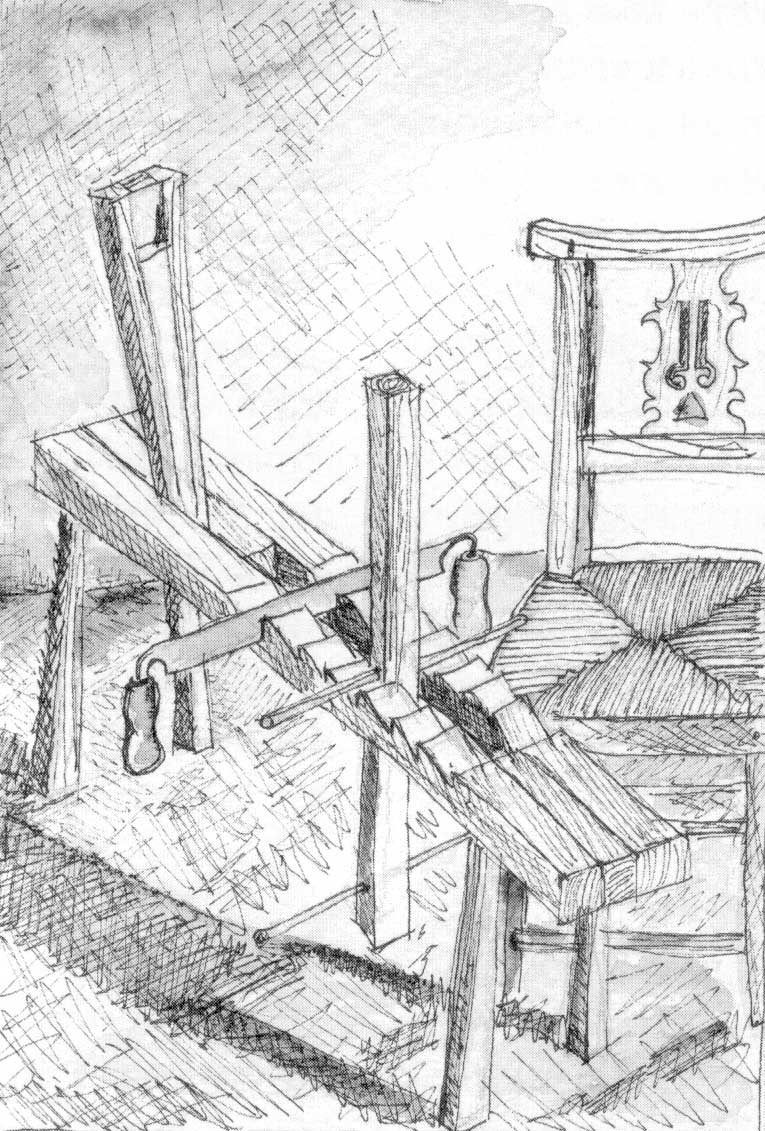

Nella sua “bottega” il posto principale era occupato dal banco da lavoro, in legno massiccio, con sottopiani di appoggio, fori e morse adatti alle diverse necessità; uno splendido esemplare è conservato dal sig. Giuseppe Cunico (“Beppino Sepe”), lo ha ereditato dal nonno Silvio Zerbato, risale alla seconda metà dell’800 e ai lati stanno fissate due morse di legno di diverse dimensioni.

Gli arnesi spesso realizzati dal “bos-solero” (attrezzista specializzato che preparava per gli artigiani strumenti di legno, preferibilmente quello di bosso perché durava nel tempo; da qui il suo nome nel dialetto veneto) dovevano soddisfare ogni esigenza di lavoro e quindi erano molti, ma la pialla era comunque l’arnese per eccellenza; possedeva quella per sgrossare (“sgro-saròla”), spianare e lisciare (“piòna” e per le superfici più ampie il “soramà-nego“), per assottigliare il legno o scanalarlo o profilarlo (la “spondarola” per spigoli e incastri di vetri per porte e finestre; “piòna per incastri da veri“). Un arnese difficile da usare era la “daldòra” (ascia da doghe o per squadrare i tronchi), con manico lungo veniva usata solo da chi aveva destrezza e dimestichezza con il taglio del legno (“ci voleva occhio e precisione”); il sig. Ultimo Chiarello ricorda che suo nonno (Giuseppe, “marangon” a Bren-dola in corte Ferretto) si era fatto costruire una “daldòra” speciale perché era mancino e con questa spesso realizzava la “brassòla” dei carri (è la parte che fa corpo unico con le ruote anteriori e in cui si innesta il timone).

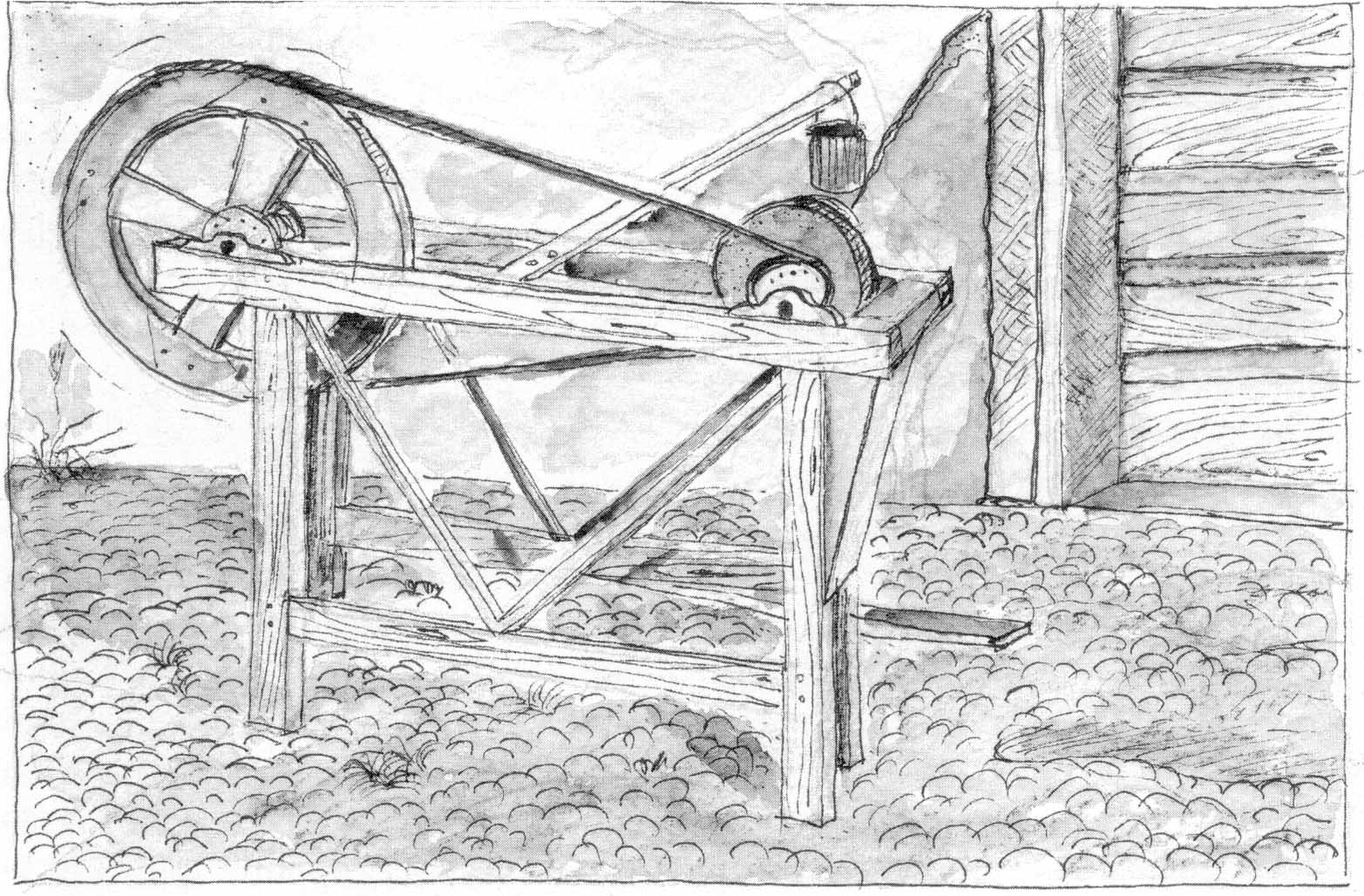

Con questo attrezzo si riusciva ad ottenere una superficie piana, simile a quella realizzata con la sega; quest’ultima, nel caso del timone del carro, non era utilizzabile. Tutto il lavoro era fatto a mano e richiedeva quindi tempi lunghi, oggi impensabili; ecco qualche esempio: una ruota per carro richiedeva una settimana, il telaio di una porta ad una battuta impegnava tre giorni (oggi con macchine speciali basta un quarto d’ora!), per un armadio si lavorava anche 15 giorni, un carro completo poteva richiedere anche due mesi.

Con questo attrezzo si riusciva ad ottenere una superficie piana, simile a quella realizzata con la sega; quest’ultima, nel caso del timone del carro, non era utilizzabile. Tutto il lavoro era fatto a mano e richiedeva quindi tempi lunghi, oggi impensabili; ecco qualche esempio: una ruota per carro richiedeva una settimana, il telaio di una porta ad una battuta impegnava tre giorni (oggi con macchine speciali basta un quarto d’ora!), per un armadio si lavorava anche 15 giorni, un carro completo poteva richiedere anche due mesi.

L’utilizzo di macchine funzionanti a corrente elettrica iniziò intorno al 1953-55, quando il governo italiano offrì un contributo agli artigiani per avere l’allacciamento alla società elettrica, occorreva infatti pagare in contanti e pochi potevano permetterselo.

Qualche falegname, prima di allora, usava la forza del motore a scoppio, di solito quella del trattore. I fratelli Chiarello, quando avevano il laboratorio in Valle, vicino all’osteria della “Bonata”, sfruttavano la corrente della giostra (l’unica di quel tempo era il “calcinculo”) che veniva montata in occasione della sagra di S. Rocco il 3 marzo; con questo sistema facevano funzionare il tornio per realizzare le gambe per i tavoli.

Quando il falegname produceva mobili (credenze, tavoli, sedie o camere da letto, cornici) intagliati o di legno pregiato come il noce, il ciliegio, il lavoro doveva concludersi con la lucidatura, che richiedeva pazienza ed una certa fatica; veniva effettuata dopo aver realizzato un discreto numero di mobili e ad essa partecipavano più persone (chiamate a collaborare anche temporaneamente) per più giorni.

Il sig. Giuseppe Cunico ricorda di esser stato molte volte impegnato in questa delicata rifinitura dei mobili realizzati nel suo laboratorio, specializzato in tale produzione; come aiutante spesso aveva con sé il sig. Bruno Murzio. Il prodotto per la lucidatura era ottenuto miscelando un etto di gommalacca con un litro di alcool puro (acquistato allora in farmacia); quando la gommalacca si era sciolta, si intingeva un batuffolo realizzato con pezzi di maglie di lana ricoperte da un tessuto di canapa e lo si passava e ripassava sempre con movimento circolare su tutta la superficie del mobile. Per tenere morbida la “vernice” si passava ogni tanto uno strato sottile di olio paglierino; se la superficie del legno presentava porosità, veniva prima passata con polvere di pomice. Le famiglie abbienti chiedevano a volte al “marangon” di recarsi a lavorare presso di loro (sotto “el portego” o nella stalla) per controllare il lavoro ed i materiali usati; spesso questi provenivano da piante tagliate nelle proprietà degli stessi committenti.

Nella zona di Brendola i legni più usati erano: il noce, il ciliegio, l’olmo, l’orno, meno il rovere e poco il pino o l’abete (provenienti dall’Altopiano di Asiago); per i carri si preferiva il pioppo. La segheria era a Vo’, presso il molino di “Toni Mestra”, il legname restava lì ad essiccare anche per 3-4 anni prima di essere utilizzato.

“EL MESTELARO“

Alla fiera del 3 marzo, tra i banchi che esponevano merci varie, si potevano incontrare “el mestelaro” proveniente da Nogarole, Chiampo o Durlo. Gli acquirenti solitamente non erano molti, perché i Brendolani preferivano affidare la fabbricazione dei “mestelli” (“da lissia“, per l’acqua o per altri usi) ai vari falegnami del paese, che si impegnavano poi anche ad aggiustarli o risistemarli.

I “marangoni” di Brendola insomma producevano un po’ di tutto e sapevano con arte soddisfare le varie esigenze dei loro compaesani. Qualcuno di essi ricorda infatti che spesso gli capitava di dover sostituire una doga rotta oppure “batare i serci“; quest’ultima operazione era necessaria perché il legno, risentendo dei cambiamenti di temperatura e dell’umidità, si restringeva e la cerchiatura si allentava. Talora il falegname per questo lavoro chiedeva l’intervento del fabbro Girardi.

“EL BOTARO”

A Brendola la fabbricazione delle botti era solitamente opera del falegna-me, non c’era un “botaro“; la zona più vicina con una produzione specializzata era l’Altopiano di Asiago, dove era facilmente reperibile il legno di abete rosso o pino, che qualche volta veniva fatto arrivare anche qui in paese.

Altrimenti di solito i legni più usati erano il castagno o il rovere.La lavorazione iniziava dalla scelta delle tavole, fra le più stagionate e resistenti; esse venivano incollate fra loro e tenute strette da alcuni morsetti, il “botaro” vi incideva con il compasso un cerchio e, seguendolo, segava il fondo ed il coperchio della botte.

Preparava quindi le doghe (possibilmente tutte della stessa altezza e larghezza), tenute ben strette da una morsa a cavalletto venivano smussate ai lati con un coltello a due manici; passate poi nell’acqua bollente erano rese curve seguendo alcune “sagome”, secondo la larghezza e la grandezza della botte da realizzare.

Sulle doghe veniva poi incavato un piccolo canale (“la digna“) dentro il quale si chiudeva il fondo su cui erano poste strette da un cerchio provvisorio di ferro. Una volta formata mezza botte, le doghe venivano ulteriormente scaldate dall’interno con un piccolo fornello per permettere la curvatura definitiva; la chiusura della botte avveniva con l’aiuto di un argano girato lentamente a mano. Operazione finale era l’applicazione dei cerchi di ferro, cui seguiva la creazione dei fori dove andavano il tappo di chiusura e quello per la “cànola”; per questa operazione si usavano la “panòcia a fogo dacocùni” e la “panòcia a fogo per spi-noni“, speciali trivelle a caldo.

“EL CAREGHETA“

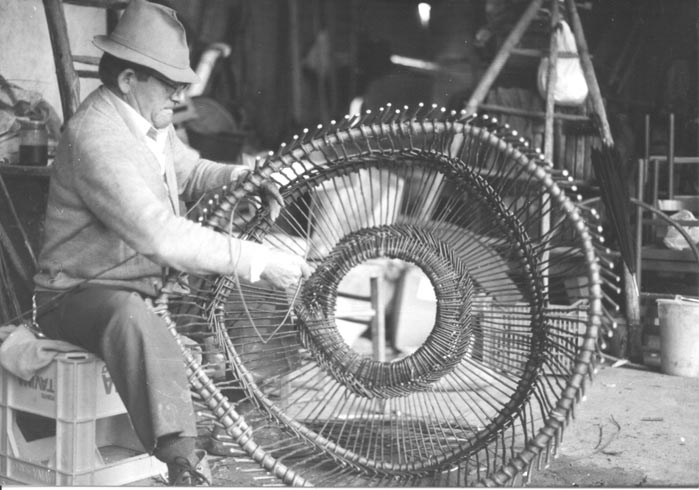

Quando i sedili delle “careghe” di paglia erano consumati o servivano sedie nuove, si ricorreva all’opera del “caregheta“.

Questo abile artigiano lavorava sia nella propria casa che presso quella del committente, sotto il “portego” o nella stalla a seconda delle stagioni, dove portava l’attrezzatura necessaria: una sega, il “cavalo” (un piccolo banco da lavoro), diverse “trivelle”, una pialla, un trapano a mano, coltelli e la “paja“, i fili d’erba secca palustre, dal colore verde smorto o giallastra detta “erba palù”; questa cresceva infatti abbondante e di buona qualità come molti ricordano nella zona del Palù e lungo i fossati della pianura.

Normalmente il legno per la costruzione delle sedie era fornito dal cliente, mentre la paglia era sempre procurata dal “ca-regheta“. Il lavoro iniziava dalle gambe che venivano modellate con il coltello a due manici e la pialla, seguivano gli “scalini” e lo schienale. L’assemblaggio del telaio avveniva senza l’uso di alcun collante, ma per mezzo di incastri per cui tutti i fori dovevano essere eseguiti con estrema precisione.

Un chiodino, poi, piantato di traverso e invisibile, rafforzava la solidità della sedia. Era quindi arrivato il momento del lavoro più delicato, che richiedeva grande manualità: l’impagliatura.

Occorreva prima di tutto preparare il “còrdolo”: i fili di paglia (preventivamente messa in ammollo) venivano attorcigliati con le mani in una specie di corda che era allungata via via con l’aggiunta, senza nodi, di nuovi fili di paglia, mantenendo però sempre lo stesso spessore.

Occorreva prima di tutto preparare il “còrdolo”: i fili di paglia (preventivamente messa in ammollo) venivano attorcigliati con le mani in una specie di corda che era allungata via via con l’aggiunta, senza nodi, di nuovi fili di paglia, mantenendo però sempre lo stesso spessore.

Il “cordolo” veniva fatto passare tutto attorno al piano della seduta, prima agli angoli e poi verso l’interno in quattro spicchi triangolari. L’operazione terminava al centro del sedile, dove per passare il “cordolo” veniva usato uno stecco di legno detto “caì-cia“.

Il compenso per il lavoro era pattuito anticipatamente e di solito veniva fissato un tanto a seggiola, da costruire o da impagliare; a quel tempo la disponibilità economica era assai modesta e si tendeva a mantenere a lungo in uso o a recuperare ciò che poteva ancora essere utilizzato, perciò il careghèta era impegnato soprattutto nell‘impajàre sedie e sgabelli di diverse misure, compreso el caregòto, l’attuale seggiolone per bambini.

A Brendola tutti ricordano la destrezza e la rapidità dei nostri artigiani: Antonio Gianello, Mario Menon e Pio Castegne-ro, ancora molti infatti conservano e usano le seggiole impagliate dalle loro abili mani.

“EL SCARPARO”

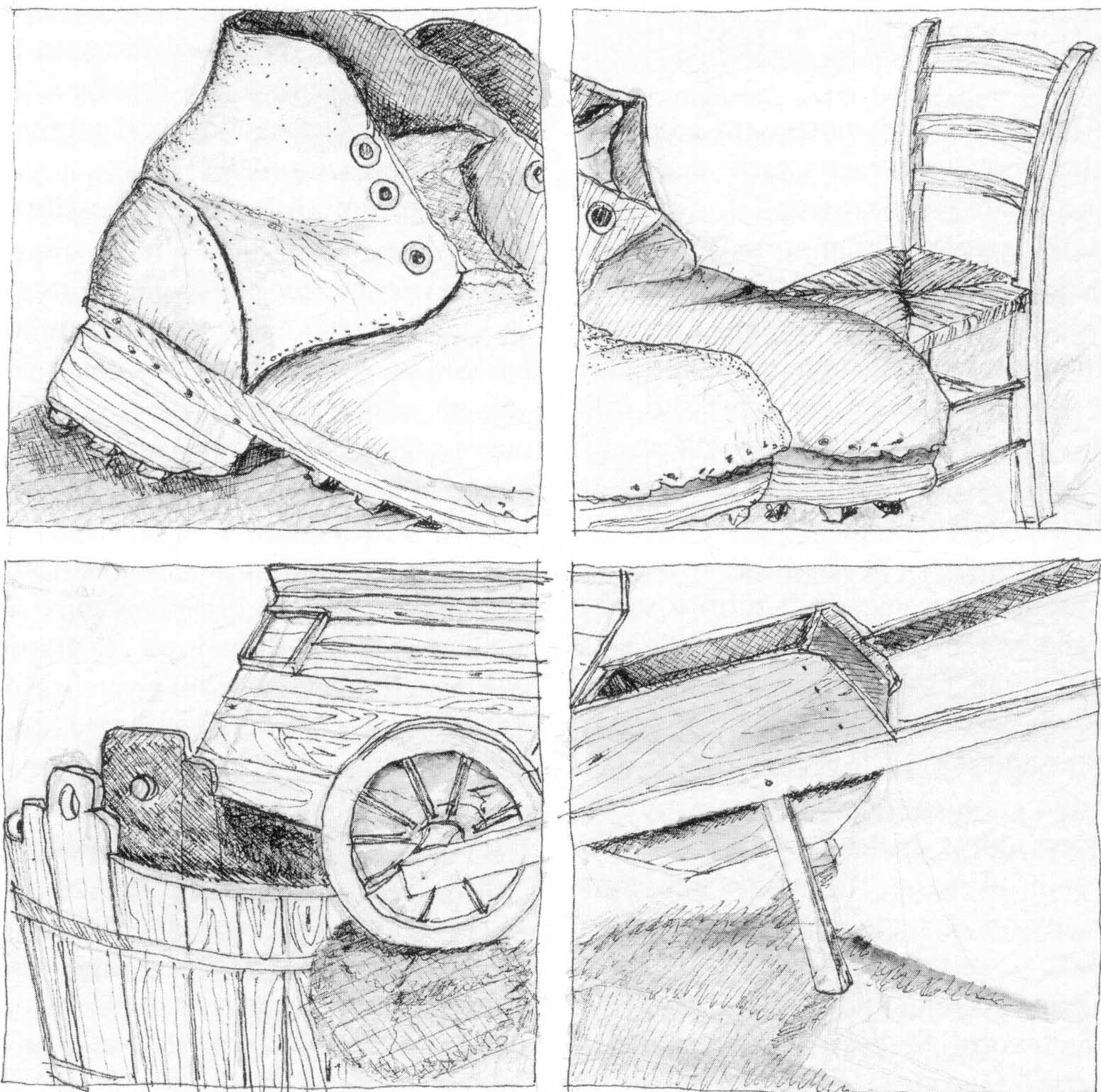

Un tempo erano pochi coloro che potevano permettersi il lusso di farsi confezionare scarpe in cuoio, il lavoro del “scarpàro” consisteva quindi soprattutto nel riparare calzature rotte: inserire un rinforzo all’interno della tomaia che s’era consumata o tagliata specie verso la punta, oppure applicare le mezzesuole o i tacchi. Le scarpe nuove erano invece confezionate solo su ordinazione: veniva prima tagliato e messo in forma il cuoio che serviva per la tomaia, poi dal cuoio più spesso si ritagliavano le suole e i tacchi, infine il calzolaio cuciva sui bordi le suole alla tomaia.

Alcuni ricordano che questa operazione fatta a macchina era svolta dalle mogli dei calzolai Ottorino Buffo e Lacettini, che avevano i loro laboratori in località Valle.

Alcuni ricordano che questa operazione fatta a macchina era svolta dalle mogli dei calzolai Ottorino Buffo e Lacettini, che avevano i loro laboratori in località Valle.

La “bottega” del “scarpàro” era una stanza (qualche volta annessa alla cucina) di piccole dimensioni dove l’artigiano lavorava e teneva tutti i suoi attrezzi, il cuoio e, sopra gli scaffali, le scarpe. Egli lavorava nel punto più luminoso seduto su uno sgabello davanti ad un singolare deschetto: un banchetto quadrato, munito di bordo rialzato, diviso in riquadri adatti a contenere chiodi, chiodini e altro materiale.

Sempre a portata di mano teneva la forma in ferro dove infilava la scarpa che stava lavorando; usava un martello particolare con da un lato una testa piatta e rotonda e dall’altra una doppia punta ricurva; per tagliare o rifilare il cuoio impugnava un coltello privo di manico con una lama affilata dal taglio obliquo. Il lavoro verso la fine della settimana si intensificava perché i clienti desideravano avere le scarpe in ordine per la messa della domenica o per far festa; il lunedì era il giorno dedicato agli acquisti del materiale occorrente, il calzolaio si recava al mercato o “in corte dei Potente” (in località Valle) dove la famiglia Todesco aveva un magazzino di cuoio e pellami.

Pochi erano coloro che usavano abitualmente le scarpe in cuoio, da marzo a settembre molti (soprattutto i ragazzi) andavano in giro scalzi; d’inverno nei giorni feriali la gente comune usava le “sgalmare” e, in casa, gli zoccoli. Questi avevano la suola di legno tenero, di solito di frassino o di orno, per aumentarne la durata vi inserivano molte “broche” di ferro.

“LE BOTEGHE”

Nelle zone della vecchia Brendola dove erano concentrate le abitazioni, lì vi erano anche le “boteghe” degli artigiani: in Valle i Chiarello (falegnami), Ottorino Buffo (calzolaio), “Toni” Baldato (calzolaio), Biran (calzolaio), La-cettini (calzolaio), Boeche “Maufisti” (calzolaio ) ; nella zona fra il Cerro e la Chiesa: Toscan (falegname), Spera (falegname), Silvio Zerbato (padre) e poi Enrico Eugenio e Rosimbo (figli) il cui laboratorio è poi passato al nipote Giuseppe Cunico “Beppino Sepe” che ebbe come collaboratore Bruno Murzio, Smania detto Fiorello (calzolaio), Bepi Muraro “Valisa” (calzolaio), Antonio Gianello “caregheta” (impagliatore di sedie); in Goia: Mario Cerio (falegname), Giuseppe Muraro “Bepi Molon” (falegname); a San Valentino: Mario Menon e Pio Castegnero (impagliatori di sedie); a Vo’: Piero Caldonazzo (calzolaio), Nano Bauce (falegname), Carradore (falegname), Crestan (falegname).